アメリカで新薬開発の動物実験の義務化が撤廃され任意となったことは先日お伝えしたが、製薬会社はそれに代わる最適な治験方法を模索している段階だ。

新薬開発には膨大な費用がかかるが、その要因の1つは臨床試験にある。

開発中の薬を人体で試してみる前に、まず動物や培養細胞でその効果を確かめてみる必要がある。

だが、動物でも培養細胞でも、人体と同じようには反応してくれない。それらで成功したとしても、人体ではむしろ失敗する方が普通だ

このような問題を解決するために、現在開発されているのが、より人体に近い「臓器チップ(Organ-on-a-Chip)」だ。

より生体に近い臓器チップ

1990年代後半、弾性ポリマーを重ねて、ミクロレベルで液体の制御や検査をする方法が考案された。

生きている人体の臓器を再現したチップ「臓器チップ」は、こうしたマイクロ流体工学の進歩のたまものだ。

チップには小さな空洞があり、そこに各種細胞を入れたうえで、人体と同じように血液を流す。

そうしたチップ内の細胞は培養細胞とは違い、動的な環境にあって、細胞同士で相互に作用したりもする。つまり、より生体に近いのだ。

臓器チップならら培養細胞や動物実験の弱点を解決

この特徴のために、臓器チップなら培養細胞や動物実験の弱点をいくつも解決することができる。

まず臓器チップには血液が流れ込むので、体内にある細胞の条件に近い。

栄養が届けられ老廃物が捨てられる様子や、血液によって運ばれてきた薬が細胞に作用する様子を観察したりできる。

液体の流れをコントロールできるので、最適な投薬量を調べるのにも役立つ。

肺の臓器チップなら、生きている人間の肺機能を真似して、息を吐く・吸う様子や、肺と空気が相互作用する状況を再現できる。

さまざまな原因による肺の病気を研究するのにもうってつけだ。

Lung on a Chip -- Wyss Institute

臓器チップが克服すべき課題

さまざまなメリットがあり、動物実験にかわる選択肢として期待される臓器チップだが、今のところ新薬開発の現場での本格的な採用ははじまっていない。

その主なハードルは、臓器チップの複雑さと実用性の低さであるという。

現時点の臓器チップは、普通の研究者には使いにくいもので、入力も1度しかできない。そのためコストがかかるうえに、多大な時間や労力が必要となる。

そもそも初期の実験で単純なモデルが利用されるのは、時間とコストを節約するためだ。それなのに、かえってそれが増してしまうのでは本末転倒だ。

臓器チップを普及させるには、その生産や使用のハードルを下げることが不可欠だ。だが、それは必ずしも臓器チップを単純にするということではないという。

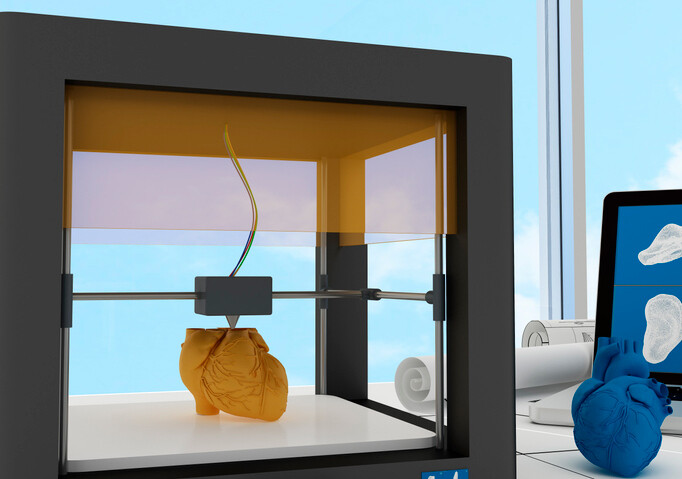

3Dプリンターなら臓器チップの普及も可能に

例えば、米メリーランド大学のチェン・チェンペン助教らは、標準化・モジュール化された”プラグ・アンド・プレイ”な組織チップを設計している。

これはあらかじめ用意されたパーツを組み立て、手軽に実験の目的に応じた臓器チップを作れることがウリであるという。

また、3Dプリンターも臓器チップの普及には欠かせない。これがあれば、組織・臓器モデルの作成や、研究者間での試作品・設計の共有が手軽にできるようになる。標準化されたチップの大量生産も簡単になるだろう。

チェンペン助教は、臓器チップには新薬開発の分野でブレイクスルーを起こす可能性が秘められていると期待する。いずれは臓器の機能や病気をより深く理解する手助けをしてくれるだろうとのことだ。

References:Organ-on-a-chip models allow researchers to conduct studies closer to real-life conditions – and possibly grease the drug development pipeline / written by hiroching / edited by / parumo

あわせて読みたい

アメリカで新薬開発における動物実験の義務付けが撤廃される

アメリカで新薬開発における動物実験の義務付けが撤廃される

自分の細胞を培養し、3Dプリンターで作った「耳」の移植手術に成功

自分の細胞を培養し、3Dプリンターで作った「耳」の移植手術に成功

3Dプリンターで人工胎盤が作り出される。本物の胎盤と同じように機能(オーストリア研究)

3Dプリンターで人工胎盤が作り出される。本物の胎盤と同じように機能(オーストリア研究)

3Dプリンターで人工胎盤が作り出される。本物の胎盤と同じように機能(オーストリア研究)

3Dプリンターで人工胎盤が作り出される。本物の胎盤と同じように機能(オーストリア研究)

細胞を痛めることなく高速で人体を3Dプリントすることに成功。最大50倍で臓器を印刷(米研究)

細胞を痛めることなく高速で人体を3Dプリントすることに成功。最大50倍で臓器を印刷(米研究)

from "鍵" - Google ニュース https://ift.tt/GQFkKHe

via IFTTT

Bagikan Berita Ini

0 Response to "より優れた新薬を開発する鍵を握る3Dプリンター製の「臓器チップ」 - カラパイア"

Post a Comment