NTTドコモは1月18日、報道関係者を対象に自社の決済サービス(d払い/dカード/iD)とポイントプログラム(dポイントクラブ)に関する勉強会を開催した。この勉強会では同社スマートライフカンパニー コンシューマーマーケティング部の西井敏恭シニアマーケティングディレクターが登壇し、キャッシュレス市場を取り巻く現状と、それを踏まえたドコモの戦略を説明した。

西井敏恭氏は、2022年7月にコンシューマーマーケティング部のシニアマーケティングディレクターに就任した。複数企業の取締役を兼務しつつ、ドコモの決済サービスやポイントプログラムに関するデジタルマーケティングを担当している

西井敏恭氏は、2022年7月にコンシューマーマーケティング部のシニアマーケティングディレクターに就任した。複数企業の取締役を兼務しつつ、ドコモの決済サービスやポイントプログラムに関するデジタルマーケティングを担当している日本のキャッシュレス決済には伸びしろがある

「現金主義」と言われることが多い日本だが、現金以外の方法で商品代金を支払う「キャッシュレス決済」の利用率は着実に伸長している。

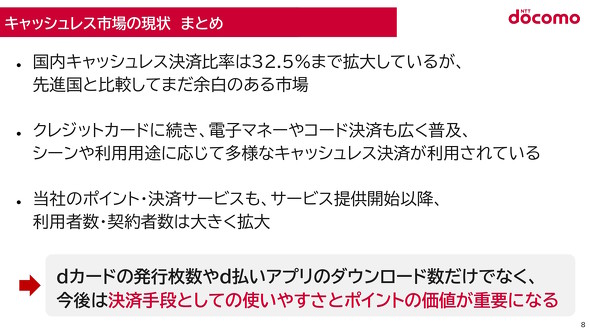

経済産業省が取りまとめたデータによると、キャッシュレス決済の利用比率は2015年は18.2%だったが、2021年には32.5%まで向上している。その“主役”はクレジットカードだが、2018年以降はスマートフォンなどを使った「コード決済」の伸びも顕著である。

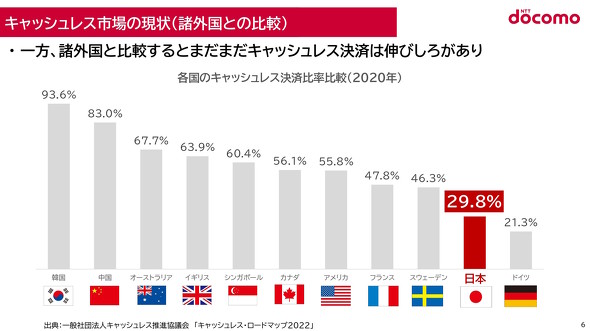

一方で、キャッシュレス推進協議会が公表している「キャッシュレス・ロードマップ 2022」(PDF形式)によると、日本のキャッシュレス比率は29.8%となっている。ヨーロッパでは珍しい「現金主義国」であるドイツよりも高くはあるものの、他の欧米の主要国はもちろん、シンガポール、オーストラリア、中国や韓国よりも低い。

ある意味で、日本のキャッシュレス決済は「めちゃくちゃ伸びしろがある状況」(西井氏)にある。

日本はドイツよりもキャッシュレス決済は高いものの、欧米やアジア/オセアニアの主要国と比べると低い。説明会では言及がなかったが、韓国と中国のキャッシュレス比率が突出しているのは、国の政策が大きく影響している

日本はドイツよりもキャッシュレス決済は高いものの、欧米やアジア/オセアニアの主要国と比べると低い。説明会では言及がなかったが、韓国と中国のキャッシュレス比率が突出しているのは、国の政策が大きく影響しているdポイント会員数は9200万人に

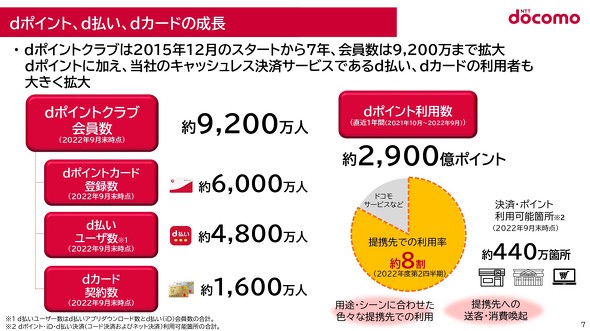

最近の携帯電話キャリアは、決済サービスやポイントプログラムをフックとした顧客獲得に注力しているが、ドコモが他社と異なるのは決済サービスやポイントプログラムを“自ら”保有していることにある。その“中核”となるのが「dポイント」だ。

「dポイントクラブ」の会員数は2022年9月末時点で約9200万人と、数値ベースでは自社の携帯電話回線の契約数を上回る基盤を持つまでに成長した。そのうち「dポイントカード」を登録している会員は約6000万人、決済サービス「d払い」を使っている会員は4800万人(※1)、クレジットカード「dカード」の契約者は約1600万人とのことで、dポイントをフックとした決済サービスの利用も進んでいるようだ(※2)。

dポイントまたはドコモの決済サービスを利用できる加盟店の数も、約440万箇所にまで伸びている。dポイントは2021年10月からの1年間で約2900億ポイント(約2900億円相当)が使われたそうだが、その約8割が自社外の加盟店で使われたという。

(※1)「d払いアプリ」のダウンロード数と、ドコモ回線とひも付けて利用できる「d払い(iD)」の会員数を合算した値

(※2)会員数/契約数は重複あり

先述の通り、日本のキャッシュレス決済比率にはまだ伸びしろがある。ドコモとしては、自社のポイントプログラムや決済サービスを使いやすくしつつ、ポイントプログラムの“価値”を高めることで伸びしろ(≒さらなるユーザー)の獲得を狙っていく考えのようである。

関連記事

新ポイントプログラムは「仕組みの認知」に課題?

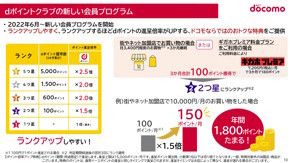

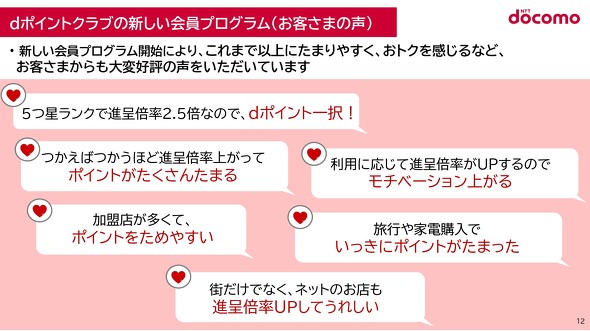

dポイントクラブといえば、2022年6月3日からサービスをリニューアルしている。このリニューアルによって、dポイントカードの利用状況に応じてポイントを追加付与するようになった一方で、誕生月のポイント付与などが廃止された。ある意味で、功罪が入り交じる刷新といえる。

このリニューアルはユーザーからおおむね好評を持って受け入れられているようだが、「(携帯電話契約が)ドコモではないお客さまにランク制がうまく伝わっていない」「ドコモのお客さまでも、『2つ星』より先へのランクアップは難しくないということが伝わっていない」(西井氏)という課題があるという。dポイントクラブの“仕組み”に関する認知は、マーケティングのアプローチで高めたいという。

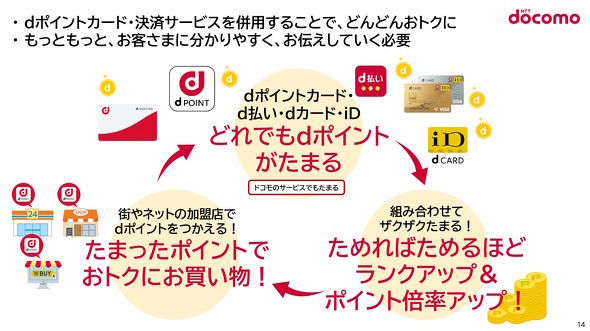

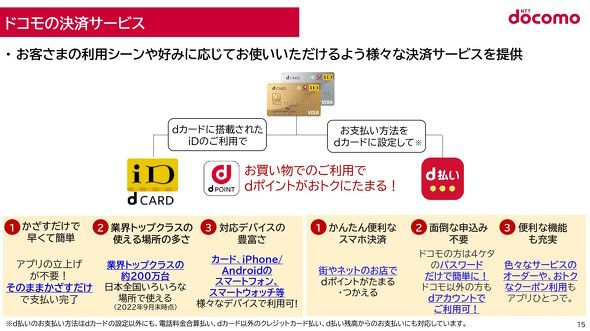

どの決済手段でも「ポイントがたまる」を訴求

もう1つ、ドコモが課題として認識しているのが「決済手段(やポイント)の併用」だ。ドコモはdポイントクラブというポイントプログラムの他に、d払いやdカードといった決済サービスも擁している。決済プラットフォームに範囲を広げれば、他のクレジットカード会社も利用している「iD(アイディー)」も存在する。

従来、これらのプログラムやサービスは“閉じた”利用促進策を取る傾向にあった。端的にいうと「d払いは『d払いがおトク』、dカードは『dカードがおトク』」(西井氏)といった形で、サービスの併用をあまり意識しないできたのだ。

そこで今後は、dポイント、d払い、dカードのプロモーションを統合的に実施し「併用することでよりおトクである」ということを訴求していくという。併せて「dカードでiDを使うとより便利に使える」というアピールも強化するという。

ブランド認知や利便性の向上にも取り組む

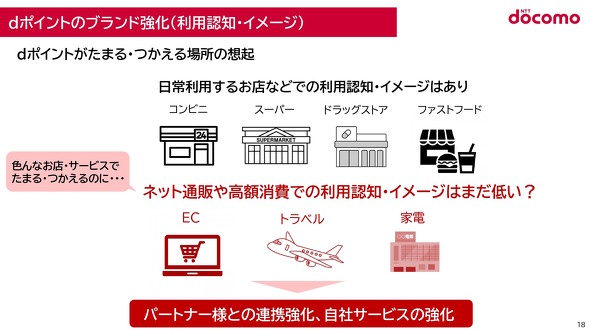

その他、「dポイントを使える場所の認知」にも課題があるようだ。

アンケート調査などで「dポイントの使える場所」について質問すると、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど日常生活でよく使う場所は認知されているものの、ネット通販や高額商品を扱う店舗(旅行会社や家電量販店など)でもポイントをためたり使ったりできることへの認知が低い状態だという。

dポイントの利用に関する認知は、加盟店(パートナー企業)との連携強化と自社サービスの強化で高めて行きたいとのことだ。

dポイントをためたり使ったりできる場所(加盟店)については、アンケート調査などで一部ジャンルにおける認知度が低いことが判明しているという。今後は「こんな場所(サービス)でもたまる(使える)」という認知を高める取り組みを進めるという

dポイントをためたり使ったりできる場所(加盟店)については、アンケート調査などで一部ジャンルにおける認知度が低いことが判明しているという。今後は「こんな場所(サービス)でもたまる(使える)」という認知を高める取り組みを進めるというそして、今後の重要な取り組みとしてポイント/決済サービス全体の「エフォートレス化」も進めるという。端的にいうとユーザーが“苦労すること”を極力なくすということだ。先述のプロモーションの一体化もその一環である。

この観点から、他にも「アプリのユーザーインタフェース(UI)の改善」「サービスのリブランディング」「認証アカウント(dアカウント)のシステム改修」なども検討していく。

関連記事

関連リンク

from "鍵" - Google ニュース https://ift.tt/nvtBXG8

via IFTTT

Bagikan Berita Ini

0 Response to "「dポイント」と「d払い/dカード」拡充でドコモが持つ課題意識とは? カギは「苦労からの開放」(1/2 ページ) - ITmedia Mobile - ITmedia Mobile"

Post a Comment